Aux États-Unis, les abeilles sont des poissons ?

Réflexions sur une décision de justice qui a beaucoup fait parler…

Réflexions sur une décision de justice qui a beaucoup fait parler…

D’ordinaire, les décisions de justice émanant des cours étatiques aux États-Unis ne font pas couler énormément d’encre, encore moins dans nos contrées européennes. Pourtant, l’arrêt rendu par la Cour d’Appel pour le 3ᵉ district d’appel de l’État de Californie dans l’affaire Almond Alliance of California v. Fish and Game Commission a été repris dans de très nombreux médias.

La raison ? La Cour a reconnu que les abeilles peuvent être inscrites comme espèces en danger au regard des dispositions du California Endangered Species Act. La Fish & Game Commission a en effet pour mission, conformément à la Section 2070 du texte cité supra, « d’établir une liste des espèces en voie de disparition et une liste des espèces menacées ». Dans le cadre de cette mission, ladite commission a ajouté quatre espèces de bourdon à sa liste d’espèces menacées.

La curiosité réside dans la question à laquelle devait répondre la Cour d’Appel, à savoir : si le bourdon, un invertébré terrestre, relève de la définition du poisson, telle que ce terme est utilisé dans les définitions d’espèces en voie de disparition. En effet, si l’on regarde de plus près la Section 45 du California Fish & Game Code, un « poisson » est défini ainsi :

« Poisson désigne un poisson sauvage, un mollusque, un crustacé, un invertébré, un amphibien, ou une partie, un frai ou un ovule de l’un de ces animaux. »

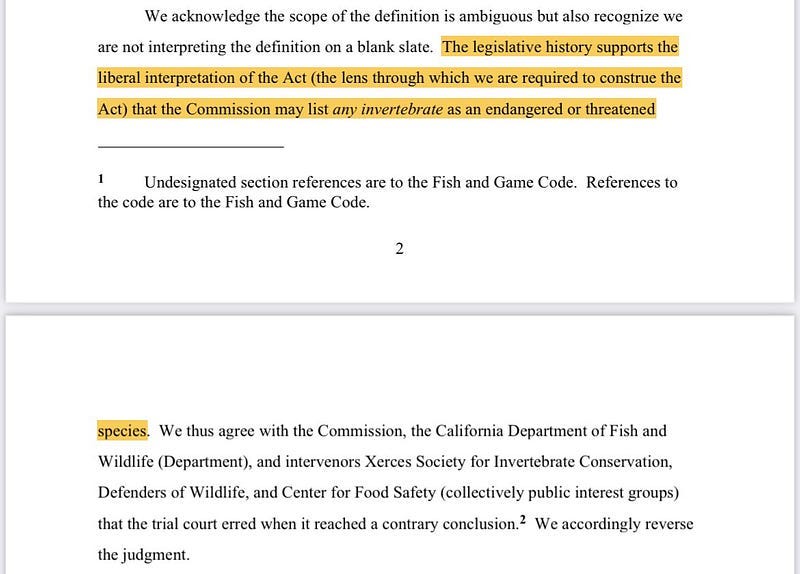

C’est précisément le terme « invertébré » qui a fait l’objet d’une interprétation particulièrement large des juges, au motif que l’analyse de l’historique législatif soutiendrait une telle interprétation.

Is this “judicial activism”?

Rappelons pour commencer que l’usage de l’historique législatif ne fait pas l’unanimité parmi les juges. “Purposivists” et “textualists” s’opposent sur la manière de procéder à l’exégèse : faut-il rechercher l’intention législative ou faut-il s’en tenir au sens du texte ? Le juge Robert A. Katzmann avance ainsi « que la législation est un acte intentionnel, et que les juges doivent interpréter les lois de manière à atteindre cet objectif législatif […] Lorsque le texte est ambigu, le tribunal doit donner le sens voulu par le législateur. Dans ce cas, le juge recueille l’objectif et la politique sous-jacents à la législation et en déduit le résultat le plus conforme à ces objectifs. ». (Judging Statutes, pp. 31–32)

Si la volonté d’aller au-delà de la loi dans l’objectif de savoir quel était l’objectif du pouvoir législatif qui l’a votée paraît être une intention louable, c’est un terrible fourvoiement pour les textualistes. Figure majeure des textualistes, le juge Antonin Scalia estimait ainsi que rechercher l’intention législative pouvait mener à juger à poursuivre « leurs propres intérêts et désirs » (A Matter of Interpretation, pp. 17–18)… Des propos qui ne sont pas sans rappeler ce que disait Cesare Beccaria : « il n’y a pas de chose plus dangereuse que l’axiome commun selon lequel il faut consulter l’esprit de la loi. C’est une brèche ouverte au torrent des opinions » (Des délits et des peines)

Dans l’affaire dont il est question ici, le “purposivism” a rapidement glissé vers un cherry-picking pour le moins étonnant. Les juges, outre leur philosophie judiciaire propre, se reposent souvent sur des « canons d’interprétation ». Bien qu’ils ne soient pas contraignants, les canons peuvent être d’une aide précieuse pour interpréter certaines dispositions ambigües. Deux canons permettaient d’aboutir à une toute autre conclusion que celle retenue par les juges. Ils ont été sciemment ignorés.

Chair à canon(s)

Noscitur a sociis et ejusdem generis. Derrière leur joli nom latin, ces deux canons permettent de circonscrire le sens d’« invertébré » : la Cour a fait le choix contraire, préférant interpréter le terme en dehors de tout contexte, à la manière d’un “strict-constructionism” pour le moins absurde…

Le premier canon d’interprétation, noscitur a sociis, se réfère au principe selon lequel les mots ont le sens de leur contexte. Ainsi, « les mots regroupés dans une liste doivent avoir des significations connexes ».

Le second canon, ejusdem generis, énonce que des mots généraux qui suivent une énumération ne s’appliquent aux personnes ou aux choses du même genre. Par conséquent, « ou un frai ou un ovule de l’un de ces animaux » a un sens restreint, limité au genre énoncé lui-même restreint par le canon précédemment cité. Les deux canons ont pourtant été rejetés, car contraire à l’intention législative. Cette conclusion apparaît également aux antipodes d’une lecture in pari materia.

Pour le professeur Laurence Solum, auteur d’un excellent fil sur le sujet, « Le vrai problème de cette opinion est qu‘elle utilise un faux textualisme qui ignore le contexte pour couvrir un raisonnement qui implique un but objectif construit judiciairement et une manipulation judiciaire des niveaux de généralité pour concevoir une intention législative contrefactuelle ». Si ces quelques mots peuvent donner un léger mal de tête, ils aboutissent à une conclusion simple : cet arrêt est une bonne nouvelle pour les abeilles, mais repose sur un raisonnement construit à partir de la conclusion à laquelle voulaient aboutir les juges.

À lire :

— Statutory Interpretation: Theories, Tools, and Trends, Congressional Reserch Service

— What Divides Textualists from Purposivists?, John F. Manning